Octubre 25, 2005

El NeoBrutalismo y sus signos de ocupación. A+PS

Por: Newton

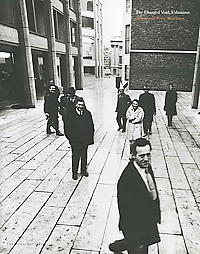

A partir de los cincuenta, se puede hablar de ciertas tendencias de los planificadores y de los arquitectos como una serie de oportunidades para la imposición de texturas urbanas radicalmente distintas dentro del ordenamiento urbano. Los planes urbanos a gran escala tuvieron importantes antecedentes como los proyectados por Le Corbusier en los veinte —la ciudad contemporánea para tres millones de habitantes de 1922 y el Plan Voisin de l925— considerados como precursores de muchos otros planes para ciudades, diseños urbanos y edificios que se implementaron en distintos contextos en los años que le siguieron. En el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial y en las décadas subsiguientes, tuvieron lugar los más caros y radicales esfuerzos de planeación y construcción de acuerdo con el modelo corbusiano en contextos profundamente devastados por la guerra, tales como Londres, Berlín, Rotterdam e Hiroshima. Además, se sucedieron revisiones y extensiones urbanas masivas alrededor del eje de distintos programas de renovación urbana en los Estados Unidos, o de acuerdo con los mandatos de modernización en América Latina y en muchos otros contextos no

El estudio de caso que representa Berlín, y los aspectos de su reconstrucción, nos ofrecen una panorámica de la variedad de enfoques, propia de la mitad del siglo, con respecto a la teoría y la praxis del urbanismo. El concurso para rediseñar el Berlín Haupstadt, ganado por el equipo de Friedrich Spengelin, Fritz Eggeling y Gerd Pempelfort en 1958, fue implementado como un plan casi representativo de todo lo moderno. Sin embargo, el enfoque más innovador hacia el problema de la reconfiguración de este centro tan importante estuvo representado en el diseño de los arquitectos británicos Alison y Peter Smithson, quienes obtuvieron el tercer lugar. Su proyecto abordo la replanteamiento de Berlín desde una perspectiva integradora de las distintas escalas a nivel edificio, calle, distrito y ciudad, de una manera interrelacionada, más que solapada de los patrones de tráfico peatonal y automotor. Mediante el refinamiento de las ideas que ya habían explorado durante la primera mitad de los cincuenta en sus diseños para el Golden Lane Housing de Londres y posteriormente en las conferencias CIAM, ya como el Team X, con un grupo de colegas de posturas afines, estos arquitectos buscaron articular una alternativa a las estrategias de planeación corbusianas

A+PS decidieron articular calles con pequeños locales comerciales y algunas industrias ligeras en los espacios intersticiales y sus alrededores con la finalidad de hacer mas reconocible la imagen de distrito que tienden a sectorizar la ciudad. Bajo esta premisa, “el contexto identifica al edificio”, la interpenetración de todas estas funciones haría más clara la identidad e identificación de las ciudades, basado todo esto, en la autenticidad del patrón y sus consecuentes “elementos de ciudad” definidos por: la casa, la calle y el distrito.

La creación de estos espacios y su activación, A+PS lo trataron a través de calles aéreas donde ellos suponían que se activarían usos desconocidos dentro de la cotidianidad del transitar como una actividad lúdica (juegos “callejeros”, paseos, caminatas, etc.) procurando deslizamientos fragmentados, los cuales mantendrían unos niveles ocultos pero integrados en toda la red de comunicaciones

En este “comprender los patrones de asociación humano” lo mas importante era considerar que cada comunidad es un ambiente particular donde la escala no es solo el tamaño de las cosas sino también un efecto que se produce sobre las cosas. Es decir, algo como que el ambiente debía determinar la forma de la unidad arquitectónica y la manera como estas unidades se reproducían “libremente” pero de manera sistemática (Cluster)

Estos patrones de crecimiento, según A+PS, eran una manera inherente a como los seres humanos nos relacionamos con el entorno, y siendo la movilidad unas de las claves para la organización social al momento de planificar la ciudad, era evidente que los elementos que definirían el replanteamiento de la ciudad estaban íntimamente ligados a su capacidad de identificar densidades y sus consecuentes movimientos.

Este forma de ver los acontecimientos, obligo a los “NeoBrutalistas”, a establecer rutas no convencionales (patrones de movimiento) bajo una funcionalidad razonablemente económica (asociación) basado en el estudio de los puntos de máxima densificación manipulados por el movimiento de las rutas (cluster), convencidos de que la conformación de esta red peatonal/vehicular debidamente “arregladas” (identidad local) crearía una sensación de permanencia a través del edificio y de transitoriedad al circular por la ciudad (conformación del territorio)

No hay que negar que estos arquitectos habían dado un paso adelante hacia una nueva visión de la ciudad, no como algo lineal que se extendía hasta el infinito (como los “antiguos” modernos), pero su manera de tratar la ciudad como un corte aislado de significaciones estratificadas con la esperanza de que las distancias serian separadas e integradas los hacia un poco vulnerables. Quizás sus proyectos plantearon propuestas teóricas dignas de ser analizadas bajo la luz de un marco conceptual donde los niveles de densificación fuesen propuestos como niveles de extensión territorial y no simples “bloques” aislados del suelo pero integrados en sus plataformas aéreas. El paisaje de grandes almacenes, mega tiendas, estaciones de servicio era una cuestión que valía la pena explorar si se hubiese logrado el objetivo de controlar el diseño del paisaje en la movilidad.

Esta emergencia del automóvil como principal medio de transporte y encarnación de la libertad individual, ha afectado radicalmente el espacio de nuestra civilización. En este sentido, las infraestructuras de la movilidad, particularmente las autopistas, tuvieron un impacto físico significativo y generaron más tráfico, manifestación de nuestra inherente búsqueda de libertad personal: libertad del ciudadano para hacer uso de su derecho a circular y libertad para el intercambio de bienes. Al mismo tiempo, por supuesto, representan dinamismo, crecimiento y desarrollo. Ya en 1958, los arquitectos británicos Alison y Peter Smithson pregonaban: “La movilidad se ha convertido en la característica de nuestra era. Movilidad física y social, el sentimiento de cierto tipo de libertad, es uno de los aspectos que mantiene unida a nuestra sociedad, y el símbolo de esa libertad es el automóvil particular”. Pero una cosa es reconocer el valor económico y cultural asociado, y otra, resolver sus impactos físicos y costos sociales de manera apropiada.

Demolición y clausura

Por: Alberto Sato

Decano Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago, Chile.

Es difícil evitar el sobresalto provocado por una explosión, y cuando va acompañado del espectáculo del desmoronamiento de un edificio, a esa primera emoción se agrega un goce íntimo: el de haberse librado del pasado. Cabe aclarar que, para no entrar en el plano de lo sublime, me refiero a la demolición de edificios a objeto de despejar terreno para dar inicio a una construcción. Es inevitable considerar que las guerras urbanas del siglo XX produjeron muchas víctimas, pero también escombros, y después de una guerra, los grandes empresarios de la construcción están tan prestos a prestar ayuda, que hace sospechar que algo tuvieron que ver con los bombardeos. Pero el tema que convoca, más allá de cualquier placer íntimo y consideraciones económicas y políticas, es el proceso proyectual contemporáneo.

El interés puesto en el tema de la demolición resulta de los enfoques, ideas y realizaciones nacidas de la angustia por la deflagración de un estatuto que se creía unitario. Desde los primeros años de la segunda post guerra la arquitectura moderna se vio obligada a revisar su plataforma conceptual y sus metodologías, y entre el optimismo y la desilusión, fluyó un rico andamiaje de propuestas que ha resucitado luego del agotamiento postmoderno. Muchas de aquellas ideas habían sufrido una condena que se amparaba tras la ideología que se ocupó de moralizar acerca de lo que debía ser. Así, mientras la nostalgia historicista, las raíces nacionales y populares y la banalidad desplegaban sus celebrados discursos, otras arquitecturas debieron guardar silencio. Claude Schnaidt sentenciaba sobre éstas: “Tales visiones son tranquilizadoras para muchos arquitectos que, alentados por tanta tecnología y por tanta confianza en el futuro, se sienten seguros y justificados en su abdicación social y política” (Frampton, 1981). Pero dicha abdicación social y política fue una anticipación de las condiciones generales de la sociedad contemporánea.

La demolición

Antes de construir dentro de la ciudad hay que demoler algo. No sucede lo mismo en las periferias urbanas o en la colonización nuevos territorios, situaciones éstas muy frecuentes en la arquitectura moderna. Las razones de esta acción demoledora son de diverso tipo y sin duda, los escombros se llevan consigo algún recuerdo personal o colectivo. También la demolición confirma que se es moderno (en el registro del imaginario colectivo) y por ello, cuando se realiza con gran estrépito e instantáneamente, produce el goce íntimo de quien abriga la esperanza de un futuro mejor y borra amargos pasados. En buena medida, la primera acción productiva del arquitecto es destruir arquitectura. Ocurre con la producción en general: para producir leña o un mueble hay que destruir un bosque.

Tiene interés volver los pasos sobre el significado de esta acción, debido a que la arquitectura, como decía Argan, se sobreentiende como arte metépsico, “que crea y no representa, a diferencia de la pintura y la escultura, que son artes miméticas” (Argan, 1969). Así, la arquitectura se representa a sí misma y se almacena como historia, porque la creación arquitectónica pura no existe, sino que se apoya en su propia experiencia; de otro modo no se podría identificar un hecho como arquitectónico más allá de su capacidad de albergar actividades humanas, y esto no ocurre siempre.

Por estas razones, la arquitectura en la ciudad carga consigo la demolición de su pasado construido para construirse. Esto ocurrió durante siglos en Roma, en la Edad Media, en las ciudades del Renacimiento. La Roma imperial se construyó con piezas múltiples, como un bricolage, al decir de Colin Rowe: “...lo físico y lo político de Roma proporcionan lo que es tal vez el ejemplo más gráfico de tejidos de colisión y deshechos intersticiales...” (Rowe y Koetter, 1981). En efecto, desde la construcción del Forum Julium –el año 54 a.C.–, el de Augusto, el Transitorium, el de Nerva, hasta el de Trajano –construido entre el 112 y 113 d.C.– transcurrieron 159 años, con arcos triunfales, mercados, templos y basílicas. La fiebre constructora fue, sin duda, muy alta. Mientras tanto, la civitas romana continuaba consumiendo el tiempo deambulando por los foros sorteando escombros y aparejos, no tanto por carencia de previsión, sino porque el proceso estaba naturalizado. En realidad ese bricolage era un híbrido compuesto de fragmentos de otros edificios, que se demolían parcialmente o se adosaban. La Edad Media fue testigo de este continuum de apropiaciones, superposiciones y adiciones que los transeúntes vivían con naturalidad, porque formaba parte de la vida urbana.

Relataba el abate Suger acerca de la reconstrucción de St. Denis a mediados del siglo X: “...después de haber extraído de las torres y del techo que corría transversalmente entre ellas cimientos materiales bastante sólidos y de haber puesto los cimientos espirituales aún más sólidos... preocupados en primer lugar de que la parte vieja y la nueva se unieran sin desentonar ni contrastar, nos ocupábamos de dónde podríamos procurarnos columnas de mármol... A fuerza de pensarlo y repensarlo no quedaba otra solución que hacerlas venir de Roma a través de una flota bien protegida, y de allí a través de la Mancha y los meandros del Sena, con gran cantidad de dinero de los amigos y hasta alquilando las naves a los enemigos sarracenos” (Patteta, 1984). Es decir, demolición y rapiña para nueva arquitectura.

Pero el momento estelar de las demoliciones urbanas fue el siglo XIX, cuando la modernización celebra su triunfo escribiendo un palimpsesto, no tanto por falta de papel, sino porque había que borrar las huellas de un pasado insalubre, hacinado, pestilente, promiscuo, oscuro, húmedo, envilecedor, que no permitía el despliegue del progreso y sus manifestaciones urbano - arquitectónicas. Así, los ensanches, los boulevares, los parques urbanos, las cloacas y los transportes subterráneos comenzaron a aparecer con el primer acto sublime de la demolición: el pasado fue borrado con pico y pala, y sobre el plano despejado se volvió a escribir un nuevo texto.

Este proceso se acelera en el siglo XX cuando las edificaciones tienen menor duración, entre otras razones, por su propia condición moderna. En efecto, en este siglo y el pasado, la mayoría de los edificios construidos con el empleo de las tecnologías proporcionadas por su propio tiempo están condenados a sufrir el veloz envejecimiento de sus componentes constructivos, porque la modernidad fundó una de sus bases sobre la innovación tecnológica que, por su propia naturaleza, se renueva continuamente y en consecuencia hace menos duradera la vida de los edificios que la alberga. Es sorprendente que cuando éstos envejecen no lo hacen con la dignidad de los antiguos. La ruina moderna, a diferencia de otras, se presenta como despojo decadente de una civilización fundada en el desvanecimiento: un edificio antiguo sin uso y con fragmentos desparramados en el suelo es un bello y nostálgico monumento; un edificio moderno con placas de cielorraso caídas es simplemente un deplorable abandono. El Baudelaire de: “La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente” se manifiesta en la industria intrínsecamente, porque debe modificar continuamente sus productos, mejorarlos, aplicar nuevos conceptos, nuevos materiales, nuevas prestaciones, nuevas economías y para ello cambia sus líneas de producción y sus máquinas. De este modo, los materiales modernos resultan menos duraderos, tienen fecha de vencimiento, son como materia orgánica. Así, disponer de un mismo material industrial o mecanismo producido hace un par de décadas es una tarea en extremo difícil porque obliga a reponer la industria que lo produjo. La arquitectura moderna no es ajena a este problema, y por ello se podría aventurar que es más sencillo reproducir el fuste de una columna del Partenón que un perfil de acero standard de las ventanas de la Bauhaus de Dessau, que Crittall Windows Ltd. realizó en 1926. En su restauración de 1976 se hicieron de aluminio, pese a que la fábrica Crittall Windows todavía está en funcionamiento (Blake, 1990).

Razonablemente, un edificio contemporáneo realizado con nuevas técnicas y materiales nuevos tiene una fecha de vencimiento de cincuenta años. Asumiendo este destino, es evidente que los estatutos clásicos de la arquitectura deben ser revisados, porque la eternidad es un mito brutalmente derribado por una realidad que no sólo es mercantil, sino intrínsecamente moderna. No sin razón, ante el debate acerca de la conservación del Zonestraal de Duiker, algunos opinaban que debía dejarse como una ruina, abandonarse y dejar que lo devorara la maleza (Reinink, 1990). También, más allá de los esfuerzos de Gropius y la mayoría de los arquitectos para evitar la demolición de los almacenes Schocken de Stuttgart, en 1960, Louise Meldelsohn –viuda del autor– aceptaba su destino declarando: “Cuando un edificio ha sido acabado Eric terminaba con él. Su espíritu siempre aspiraba a cosas por venir”. El objetivo de la ciudad de Stuttgart en los años sesenta no era la preservación o la conservación sino la progresión. Un especialista en conservación, Lars Scharnholz, comentaba frente a este caso: “Una característica del Movimiento Moderno es que la preservación del contexto histórico arquitectónico y tratamiento sustentable de los edificios existentes son considerados menos importantes que su evolución”.

Paradójicamente, la obra de Mies van der Rohe es una de las más conservadas de la arquitectura moderna: las casas Lange y Esters en Krefeld; los Promontory Apartment, el conjunto de Lake Shore Drive, la casa Farnsworth, y el Pabellón de Barcelona, así como las permanentes restauraciones del campus del IIT (cuyos edificios se están cayendo a pedazos). La restauración de estas piezas maestras obligó a invertir sumas considerables de dinero, pero: “Mientras se trataba de resolver la complejidad tecnológica de estas restauraciones, la discusión sobre los problemas de la preservación se mantenían ausentes” (Scharnholz, 1999).

En la postguerra, Peter Smithson declaraba: “La planificación es un problema de ‘andar’ más que de partir de una página en blanco. Nosotros aceptamos como un acto fijo lo que una generación hace con mucho esfuerzo. Debemos seleccionar sólo los puntos con mayor significado sobre la totalidad de la estructura urbana, más que hacer frente a una reorganización ideal de la totalidad. Nuestro deseo lógico y estético actual no es construir castillos en el aire sino una suerte de nuevo realismo y nueva objetividad: la consecuencia de nuestra acción en una situación dada” (Nitschke, 1965). Otro connotado representante del ICA, Lawrence Alloway, escribía en 1959: “Las ciudades son, citando a John Rannells, la acumulación de las actividades de la gente, y éstas cambian con más rapidez que los edificios o las ideas de los arquitectos. Louis Sullivan ...dijo que [la arquitectura es el] ´drama de crear cosas que van al olvido´. No hay lugar donde esto resulte más visible que en la poblada y sólida ciudad y en ningún sitio tienen menos posibilidades de permanecer intactos los principios formales permanentes. El pasado, presente y el futuro ...se trasladan en confusa configuración. Los arquitectos nunca pueden conseguir y mantener el control de todos los factores de una ciudad que hay en las dimensiones de las formas apedazadas, en expansión y en desarrollo” (Alloway, 1959).

De estas citas se desprende la búsqueda de una estética del cambio. Cedric Price, en el edificio Inter-Action instaló a la obsolescencia como estética. Había previsto instrucciones para su demolición debido a que el Ayuntamiento había arrendado el terreno por 27 años y de hecho, se demolió en el año 2001. Para ello la estructura, los cerramientos y las instalaciones conformaban un sistema genérico cuyos atributos formales daban señales industriales inequívocas. Decía Price: “Podremos reconocer más fácilmente los cinco estados del tiempo artificial (uso, abuso, re-uso, desuso y rechazo) si concedemos la misma importancia a los intervalos temporales correspondientes a la construcción y la demolición (duración) con el propósito de introducir en el proceso de proyecto factores como el tiempo, la transformación y la reubicación temporal [...] La flexibilidad constructiva, o su alternativa, la obsolescencia planificada, sólo pueden conseguirse satisfactoriamente si incluimos el factor temporal como parámetro clave dentro del proceso completo del diseño” (Price, 1996). Cabe destacar la admirable previsionalidad inglesa ante nuestro mientras tanto latinoamericano, que podría eternizar cualquier construcción provisional. Dejando en suspenso intimidades de nuestra cultura, la previsión proyectual de Price determinó en buena medida los aspectos estético - formales de la edificación. Esto fue corriente durante los años sesenta y setenta del viejo siglo pasado; desde el Fun Palace de Price al Centro Pompidou de Piano & Rogers, la imagen de lo transitorio y lo flexible programado construyó una estética fundada en la técnica, al decir de Ezio Bonfanti, una emblemática tecnológica que trascendió sus propósitos iniciales (Bonfanti, 1969). En efecto, los edificios para durar eternamente –dentro de la paradoja secular de nuestra institución arquitectónica– semejaban a construcciones fabriles y ferroviarias. De esto dan cuenta las proposiciones de Cedric Price, de Archigram, de Yona Friedman, de Constant, cuyos argumentos se repiten hoy como si fuesen nuevos: el riesgo que amenaza su credibilidad hoy es, como ocurrió antes, que cuanto más se aleje del mundo fáctico, más inofensiva resulta a su propia institución.

Pero en ese debate, otras voces se han propuesto algo más radical. Martin Pawley adelantaba: “Los esfuerzos de Habraken para estabilizar el mundo en constante evolución de los sistemas de sostenimiento, están condenados antes de haberse iniciado. En este contexto, el cambio no puede ser detenido –aunque éste sea el sueño desesperado de los preservacionistas–. Todo lo que puede hacerse es dotar al espacio humano de mecanismos capaces de absorber la evidencia del tiempo y del cambio, a fin de mitigar el horror al cambio mismo. Incorporando en cada configuración sucesiva los elementos de todas las que la precedieron, se podría separar el cambio de la destrucción y la pérdida, y conseguir de esta forma un continuum en el campo privado que está aún, en cierta medida, legal y económicamente protegido” (Pawley, 1975). Así, absorbiendo la evidencia del tiempo e incorporando los elementos de todas las configuraciones precedentes, se podrá superar la condición de emblemática técnica que caracteriza a la estética del cambio.

Por ello, la plataforma de la demolición no habla sólo de arquitecturas transformables, sino de operaciones de intervención proyectual que actúan sobre la materia dada que a su vez sabe que será transformada. La paradoja se podría resolver si el proyecto albergara la demolición y de este modo incorporara un proceso de mutaciones, de transformaciones progresivas, sin solución de continuidad, como ocurre con la ciudad en general. El híbrido resultante de esta proyectación no está demasiado alejado de una condición general de la cultura.

La clausura

Estas reflexiones tienen su origen en otra paradoja: la vida urbana tiene continuidad, a la que se opone su arquitectura, que es discontinua, celebratoria de acontecimientos aislados, fijos e inmutables. Esto lo decía Yona Friedman en los años sesenta. Para esta celebración, una obra en construcción es protegida, no sólo para seguridad de los transeúntes; también como obra que promete conmover ante su descubrimiento. Es una ideología inaugurada en el Renacimiento: el autor devela, corre el velo que ocultaba su proceso creativo y produce el primer shock ante la mirada atónita y regocijada del mecenas y sus amistades. Los hechos arquitectónicos y artísticos eran concebidos como criaturas humanas: obras escultóricas, frescos y edificios guardaban celosamente su gestación y se develan al público sólo acabadas, como surgidas de un solo impulso creador. Es por estas razones entre otras, que durante el proceso productivo de la obra ésta guarda su secreto, se oculta con vallas y lienzos aguardando por el milagro de la creación humana clausurando un fragmento de ciudad que bloquea y restringe el fluir de los transeúntes, obstaculiza el tránsito de vehículos, impide la circulación monetaria del comercio, obliga desvíos desorientadores e impide que la obra misma forme parte del espectáculo urbano. Con el expediente de obreros en la vía, hombres trabajando, disculpen las molestias, obra en construcción resuelven, más que la incomodidad, la apropiación del espacio urbano con la promesa de un mejor servicio, casi siempre albergado en arquitectura. Mientras esto sucede, la arquitectura agazapada adquiere forma, se gesta, hasta que finalmente se devela. El transeúnte –antes que el arquitecto– se rinde ante esta admirable manifestación de progreso. Escribía Walter Benjamin sobre París del siglo XIX: “La institución del señorío mundano y espiritual de la burguesía encuentra su apoteosis en el manejo de las arterias urbanas. Estas quedaban tapadas con una lona hasta su terminación y se las descubría como a un monumento” (Benjamin, 1972).

Para evitar la histeria metropolitana es hora de acoger los ruidos y polvaredas de las demoliciones - construcciones como parte de nuestra vida urbana y resolver las discontinuidades de una obra atravesándola con el uso de las instalaciones de faena como programa urbano. De este modo, las vallas cobran espesor, son dispositivos, contienen actividades, permiten el tránsito y nada se interrumpe. En este fantástico espectáculo futurista, la circulación monetaria tampoco se interrumpe: el comercio continúa funcionando, el flaneur contemporáneo también.

La demolición que pretendía proporcionar continuidad al ritmo urbano es seguida –como un fractal– con la continuidad urbana durante el proceso mismo de demolición - construcción, con el aprovechamiento del utilaje de protección para proporcionar nuevas actividades. El resultado de esto podría semejarse a las llamadas utopías tecnológicas porque dicho utilaje está constituido por andamios y estructuras metálicas de gran versatilidad, por su propia condición transitoria. Así, la transitoriedad y la mutación se hacen presentes como obra de infraestructura, a la vez que terminada esta operación se pone al descubierto la obra que ocultaba. Sin duda esta sucesión de obras, de obras dentro de obras, en una endemoniada continuidad de máquinas, ruidos y polvo, no es otra cosa que la aceleración del ritmo metropolitano.

Arribamos finalmente a la noción de continuidad urbana, que en realidad es una sucesión de eventos. Éstos, en términos arquitectónicos, pueden localizarse en un punto de cierto interés: una obra contemporánea se sostiene sin cambios sustantivos durante 50 años; con cambios necesarios, 20 años; con cambios imprescindibles, apenas el arquitecto entrega a sus clientes la obra concluida; luego, las instalaciones de infraestructura se mantienen durante 2 años, que corresponde a la duración de la obra, pero podrían convertirse en infraestructuras con programas urbanos activos y rentables. Ahora bien, como la construcción de las instalaciones de infraestructura demora un par de días, entonces ellas a su vez podrían albergar programas para evitar la clausura urbana correspondiente; ergo, la construcción de las obras de infraestructura para la construcción de un edificio es el verdadero evento, un espectáculo. Sólo en ese momento un sector de la ciudad se detiene; por esta razón, glosando a Pirandello, los personajes están buscando a un autor.

Referencias

Alloway, Lawrence; Architectural Design, enero de 1959.

Argan, Giulio Carlo; Proyecto y destino. Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1969, p. 71.

Benjamin, Walter; Iluminaciones II. Ed. Taurus, Madrid, 1972, p. 187

Blake, David; “Windows, Crittall and the Modern Movement”. do.co.mo.mo. First International Conference, do.co.mo.mo international, París, 1990, p. 76-79.

Bonfanti, Ezio; “Emblemática de la técnica”. En: Cuadernos Summa-Nueva Visión N° 43, 1969, p. 14-31.

Frampton, Kenneth; Historia crítica de la arquitectura moderna. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1981, p. 290.

Nitschke, Günter; “Cities stasis or process”. The Pedestrian in the City, Ed. David Lewis, Elek Books, Londres, 1965, p. 165.

Patetta, Luciano; Historia de la arquitectura, antología crítica. Ed. Hermann Blume, Madrid, 1984, p. 96.

Pawley, Martin; “La casa del tiempo”. En: El significado en arquitectura, ed. Charles Jencks y George Baird, Ed. Hermann Blume, Madrid, 1975, pp. 152.

Price, Cedric; en Architect´s Journal, sept. 5, 1996, p. 38.

Reinink, Wessel; “Controversy between functionalism and restoration: keep Zonnestraal for eternity as a ruin”. do.co.mo.mo. First International Conference, 1990, p. 50.

Rowe, Colin y Koetter, Fred; Ciudad collage. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1981, p. 105.

Scharnholz, Lars; “Preserving the memory”. do.co.mo.mo Journal n° 21, do.co.mo.mo international, París, 1999, p. 55.

Octubre 24, 2005

La crónica como espacio de representación de la ciudad

(La ciudad como búsqueda de lenguaje

en el espacio de la crónica)

Por: Milagros Socorro

Introducción

Los temas de la crónica parecen provenir de un borde de desinterés en el que quedan relegados aquellos asuntos que no ocupan los espacios serios de las publicaciones periódicas. Los relatos de la relevancia encuentran su ubicación en las páginas destinadas a la información codificada: política, economía, educación, salud, deportes, sucesos y, en menor medida, según la publicación, cultura. La actualidad, los hechos producidos en un ayer revestidode pertinencia pasan a integrar el signo de la noticia, pero hay otros que importan a muy pocos; generalmente, sólo a los grupos que viven esos eventos en carne propia... o a un cronista que los percibe, casi los huele, desde su sensibilidad particular. Del extenso y complejo entramado de la realidad, el cronista elige un hecho, casi siempre escapado a la información diaria, o señala un costado inédito de esa información ya banalizada de tanto ser transitada desde un mismo punto de vista por los periódicos o revistas; lo elige -o es elegido por él- lo observa, lo manosea, lo escucha en toda su polifonía hasta que finalmente lo escribe. La crónica es escritura. ¿Qué tipo de escritura? Los manuales de periodismo inscriben en piedra lo ineluctable de su normativa: toda información periodística debe contener las 5 W + H, ( what, where, when, who and how ). Qué paso, dónde, cuándo, quién lo hizo o a quién afectó y cómo fue que pasó. En autos de esto, el relato debe organizarse en la forma de una pirámide invertida: lo más relevante del asunto debe ubicarse en el primer párrafo, o lied , y el resto de los elementos se dispondrá, según su jerarquía, de mayor a menor de manera que el aspecto más intrascendente quede al final, en la cola , de forma que si el editor debe cortar el texto por las limitaciones de espacio en la página, el lector quede satisfecho porque de todas formas ha recibido lo más importante. Así se se escribe una noticia. La noticia es escritura. ¿Qué tipo de escritura?

Sin salir del ámbito del periodismo estamos ante dos clases de escrituras. Una que se rige por pirámides invertidas y otra que invierte las pirámides para regirse únicamente por las leyes de la observación y de la representación, dentro del signo, de hechos que pudieran ser reales pero que sólo lo son en la medida en que el lenguaje los organiza según una jerarquía personal, la jerarquía de la mirada de la mirada. Edgardo Rodríguez Juliá, cronista venido de la literatura (y no de las aulas de periodismo donde se imparten los manuales en dosis de tres cucharadas por hora) define el género así:

“Una manera de ir a la calle, de dar testimonio directo, evitando la formalidad del ensayo, incluyendo algo de lo narrativo y, sobre todo, dando una visión muy personal, muy testimonial, de los hechos, de los sucesos, de los acontecimientos; de aquello que, por decirlo así, captura la imaginación del pueblo, la imaginación popular”.

Esta definición puede contribuir a delimitar el tipo de escritura de la que hablamos cuando hablamos de crónica. No es la realidad ni la calle, es una manera de ir a la calle, una manera personal, por tanto singular, única. “No existe conocimiento objetivo propiamente dicho,” apunta Rolf Breuer, “es decir, que no existe objeto sin observadores”.

Pese a las diferencias ideológicas que separan a los distintos periódicos, es común constatar los tratamientos uniformes que se le asignan a diferentes informaciones, y no es extraño que dos o más periódicos titulen en forma casi idéntica una información. Pero es imposible que dos crónicas sean iguales, como sería inconcebible que dos cuentos o novelas con semejantes referentes fuera del texto fueran iguales. Otra vez, ¿qué tipo de escritura es la escritura de la crónica? No es la meramente informativa puesto que privilegia el particular acercamiento de un observador a un hecho, mientras que en la perspectiva periodística el observador se presenta anulado frente al hecho observado; y tampoco lo es en cuanto a su representación ya que la escritura de una cierta manera de ir a la calle no se produce según las normas que han hecho de la noticia -o de la escritura periodística- una mercancía altamente codificada. El cronista elabora un relato paralelo a la realidad con una intención estética manifiesta, donde el signo narrativo es metáfora del signo real -y no su reproducción en términos de pacto de credibilidad-.

La escritura de la crónica es, pues, la escritura de lo híbrido no sólo en el sentido obvio de que apela y amalgama visiones del periodismo y de la ficción literaria, sino porque conjuga éstos y otros discursos con un carácter secuencial y fragmentario de la historia (para decirlo en los términos de Carlos Thiebaut) que rescata eventos de ese borde de desinterés en el que permanecían sumidos antes de ser nombrados por la crónica y convertidos en iluminaciones sujetas a lo provisional de los periódicos y revistas, olvidadero impreso al que están, por su destino híbrido, atadas.

Sergio Dahbar, objeto en estas páginas de un acercamiento teórica a la crónica, lo expresa así:

“Sería injusto cerrar esta introducción sin advertir que estos textos fueron publicados en la prensa y quizá olvidados al día siguiente. Un fiero empeño me consuela: ya nada los une a lo que alguna vez fueron. Ya no soy la misma persona que escribió los artículos en 1982, ni la que ayer nomás intentó iluminar las tinieblas de Graham Greene. Estos trabajos han cambiado de idéntica manera y difícil resulta conocerlos. Hoy existen a través de las omisiones, que deben ser muchas, y los logros, escasos como la felicidad.”

La crónica revela una nueva -y disímil- manera de ligar al autor/periodista con la realidad y, por ende, replantea el carácter con que ésta puede ser recepcionada por el lector. El periódico propone a su audiencia una realidad, se la ofrece como la única versión aceptable y creíble de los hechos y para ello apela a lo que en el argot periodístico se denomina la fuente : una persona o vocero de una institución, premunida de autoridad, que suministra las informaciones y los datos. Por tanto, los contenidos que el periódico ofrececomo versión legitimada de los hechos provienen de una fuente fidedigna que suscribe lo afirmado en el relato noticioso.

La crónica, en el otro extremo, no tiene más basamento que el discurso elaborado por el cronista/observador; y es él la única fuente . Su autoridad no tiene más sustentación que la de su selección y su lenguaje: una perspectiva personal cuyo signo es el lenguaje, el signo narrativo. Y con ello, no sólo plantea una manera alternativa de ligazón con la realidad -sin la mediación de los discursos oficiales; sin el apoyo de cifras y estadísticas que den cuenta de lo real con el auxilio de la objetividad numérica; y sin la legitimidad que admitiría una voz reconocida en la jerarquía de los cargos y las especializaciones-, sino que a su vez propone al lector otra vía de leer la realidad.

El periodismo informativo (la noticia, la reseña, el reportaje) se apoya en la ilusión del mimetismo con la realidad, mediante la disolución de la mirada subjetiva de un determinado observador ante la contundencia del objeto real. Si un reportero acude al lugar de los hechos , el escenario donde se está produciendo o acaba de producirse el evento que el periódico ha seleccionadodel amplio fresco de la realidad para ofrecerlo a sus lectores como síntoma de lo real, lo hará como mediador neutral entre estos hechos y los lectores. La norma prescribe que sus visiones personales deben permanecer acalladas, en aras de la objetividad , desiderátum de la credibilidad periodística. La noticia que escribirá posteriormente deberá citar a las autoridades policiales, al rector de la universidad, al director del banco o al presidente del sindicato, ya que son éstos quienes poseen la verdad y son éstos quienes deben enunciar el discurso. La noticia no se hará con base en impresiones o a opiniones del reportero sino en datos inapelables que reproduzcan la realidad. Por el otro camino, un cronista irá al mismo lugar de los hechos a poner en escena su mirada, a desconfiar de las versiones oficiales, a localizar las fisuras de ese dicurso autorizado por las que se cuela la incredulidad, la sospecha, la ironía, esa otra manera de nombrar que se propone al lector como forma de realidad -o como una forma más de realidad-. Por este camino, el cronista deviene consciencia ordenadora de la realidad y es su mirada la que confiere volumen a los hechos. El protagonismo de los referentes se producirá únicamente en la medida en que éstos sean nombrados.

Aunque la crónica tiene en Venezuela una larga historia, es en la década de los 80 que encuentra su mayor desarrollo. Impulsada por demandas de mercado, por presiones de los mismos periodistas -ya todos formados en las escuelas de Comunicación Social del país, donde se ha puesto énfasis en el tratamiento del lenguaje en el periodismo y en la responsabilidad -ética o compromiso- personal ante la escritura periodística-, y en parte, también, por las influencias del Nuevo Periodismo, corriente que en los Estados Unidos legitimó -con premios, tiradas millonarias y el favor de los lectores- la hibridización entre el periodismo y la literatura hasta el punto de atraer escritores como Truman Capote, Tom Wolfe y Norman Mailler, por mencionar sólo algunos de una extensa lista-, la crónica fraguó en Venezuela, durante los años 80, como la vía expedita para narrativizar los cambios operados por el paso de una sociedad sumergida en la ilusoria prosperidad petrolera al caos y el empobrecimiento que comenzaron a gestarse en esos años. El alza de los precios del crudo y el consiguiente cosmopolitismo que el aumento de la renta petrolera impuso en la sociedad venezolana comenzó a dar muestras de desvanecimiento a comienzos de los 80. Sobrevino entonces una etapa de transición, de violentos cambios que sólo una escritura de la urgencia pudo abarcar. Los ámbitos de la noticia se hicieron estrechos para dar cuenta de una realidad que cambiaba antes de ser aprehendida por reflexiones más sedimentadas y la historia estaba haciéndose en la calle, en el Congreso, en las comunidades, en la periferia urbana que comenzaba a hacerse notar como un Otro peligroso y omnipresente.

Un sólo lenguaje era inhábil para expresar la naturaleza y variedad de los cambios. Lo dado se hizo poroso y una sociedad fragmentaria emergió en la confusión. Era preciso un nuevo discurso para nombrar, nombrarnos. Susana Rotker lo expresa de esta manera:

La crónica periodística fue la metáfora de los 80: no una escritura tersa, elaborada y macerada por el tiempo, sino la irreverencia misma, la frivolidad, la contradicción y la fragmentariedad, el deseo de desnudar y del escándalo purificador, la mezcla de cosmopolitismo con la orgullosa reivindicación de vocablos originales, la conciencia del lenguaje y de la forma como valor absoluto en la escritura; la frecuentación del borde, de lo marginal, de aquello que se ha mantenido puro dentro de su propia corrupción pero autónomo en cuanto a los discursos oficiales.

(ROTKER, 1993, 122)

La fundación de El Diario de Caracas por esos años y la definitiva influencia de los escritores argentinos Tomás Eloy Martínez y Rodolfo Terragno (miembros de su primera directiva) vehiculizaron en buena medida este discurso que comenzaba a hacer eclosión en nuestras páginas periódicas desde los 70. Los cambios -de propietarios y de plana directiva- operados en ese periódico interrumpieron un proceso que resultó crucial en el periodismo venezolano pero ya el espacio para otra escritura periodística estaba mellado en el orden imperante de adocenamiento y conformidad. La crónica había ganado un terreno que, al menos durante los 80, no hizo sino prosperar en otras publicaciones.

En el presente trabajo revisaremos algunas crónicas de Sergio Dahbar (Argentina, 1957) quien se inició como periodista en Venezuela por esos años y transitó este género, al tiempo que participaba en talleres literarios y publicaba un libro de relatos ( Balada para un Packard Gris , 1983). En estos textos, publicados durante los 80, en el suplemento Feriado del diario El Nacional y recogidos posteriormente en un volumen editado por Alfadil con el título Sangre, dioses, mudanzas (1990), intentaremos rastrear las modalidades que adopta la representación de lo urbano -Caracas- en la crónica.

En la crónica Edificio La Sierra Catorce pisos calientes , una comunidad de vecinos afronta el inminente desahucio con que amenazan los dueños del inmueble. Con este referente, la crónica se convierte en parábola de una ciudad donde todo alojamiento es provisional, donde todos los vecinos son llegados de alguna parte y muy pronto se irán también sin dejar huella de su paso. Muy pocos se conocen entre sí y aunque al verse amenazados surge entre ellos una solidaridad momentánea, todos desconfían de todos. El edificio es metáfora de una casa mayor -la ciudad- que repentinamente se ha vuelto caótica, los servicios colapsados, las inmediaciones horribles y la convivencia letal.

En El guachimán que viajó al corazón de las tinieblas , el Cubo Negro de Chuao, emblema de la pujanza finisecular, cajón arquitectónico hecho más a la medida de la ambición de los hombres que de los hombres mismos, es escenario del suicidio de un vigilante. Otra vez, el lugar es el nombre y el nombre se expande de la circunstancia para abarcar toda la ciudad que aparece aquí como vitrina de una crisis mucho más profunda que la súbita locura que lleva a un celador a meterse una bala en el cerebro.Y en El rey de Caracas , la ciudad se ofrece explícitamente como un animal indomable que un motorizado, otro loco, voluntario de la noche, aspira aquietar con sus oficios.

Cuando Sergio Dahbar rastrea insólitos personajes nocturnos como un vigilante que se vuelve loco de soledad entre los infinitos espejos y paredes de vidrio negro del edificio que custodia; cuando le sigue los pasos a un joven fascista vocacional que recorre en moto las calles de Caracas con el ánimo de hacer justicia por su propia mano [...] lo que hace es buscar signos de la ciudad, signos de la verdad, signos para refugiarse, para decidir acerca de una interpretación. Pero el sentido común que deambula por las noches de Caracas, no suministra más que evidencias contradictorias.

(ROTKER, 1993, 125)

Todas las crónicas de Dahbar rescatan una voz -o muchas- de esa ciudad que respira en el margen del desinterés colectivo. Y al acometerlas en ese género de la hibridez es como si tanteara la aparición de un lenguaje paralelo con el fin de hacerlas audibles por sobre la banalidad de tanta reseña de sucesos en que los cadáveres se apilan por párrafos, sin rostro ni más estilo que el de una enumeración desprovista de sentidos.

Cada día la página roja de los diarios aparece primorosamente bordada con el punto de cruz de los asesinatos y hechos violentos que sacuden la ciudad pero rara vez este relato hecho a trompicones -con datos emanados directamente de la morgue o los destacamentos de policía- logra abultar la consciencia de lector con algún significado. La enumeración del lunes precederá a la del martes y así hasta que la referencia a cuarenta muertos un fin de semana no conmueve, ni espanta, ni significa. El lenguaje se ha vaciado de su poder de comunicación y de metáfora.

Ante ese achatamiento, la crónica se planta ante los hechos, los vuelve a ver -si no es que los ve por primera vez-, saca del paréntesis lo que parecía adjetivo -lo humano, el detalle, ese llanto que alguien oyó y hoy recuerda con escalofrío-, se detiene para recoger el gesto, el tumulto humano, lo que de gentil tiene la brutalidad. Y lo reorganiza todo, dándole una nueva orientación: ese vigilante cuya muerte engruesa las cifras acostumbradas tuvo un pasado y habló de esta manera. Wolfgang Iser ha señalado esta capacidad en la literatura:

La literatura compensa los déficits de orientación en las relaciones humanas, producidos por los sistemas dominantes de la época. La novela y el drama formulan posibilidades que excluyen los sistemas sociales dominantes, y que no pueden ser introducidos en el mundo cotidiano más que por la ficción. Esta función de la literatura explica también por qué existe la tentación de oponer la ficción a la realidad, siendo así que, de hecho, la ficción se refiere más bien a lo que los sistemas dominantes ponen entre paréntesis, y que por ello no pueden introducir directamente en la vida cotidiana a la que organizan. Como quiera que la ficción constituye el contexto global de la realidad, no se opone a la realidad, sino que se comunica con ella.

(ISER,184)

La forma en que la crónica se comunica con la realidad es lo que la hace singular dentro del universo de los géneros. Su particularidad estriba en que parte de la realidad y a la vez parte la realidad con el filo de una observación muy exacta. La mirada del cronista demarca los extremos de la realidad: aquí empieza y aquí termina, según adjudica extremos a su relato (Hayden White), pero no aspira a imponerle extremos a la realidad. Simplemente la mira en determinados segmentos. Nunca supimos qué pasó con los vecinos del Edificio Sierra, suponemos que habrán terminado en la calle como la crónica nos enseña a temer, pero desconocemos a ciencia cierta el desenlace. Lo que la crónica nos muestra es el instante de la desesperación, ese fragmento del tiempo en que 42 familias amanecían bajo un techo en el que ignoraban si pernoctarían. Ese centelleo entre el ayer y el mañana, por ese intersticio asoma la crónica y a esa manera de sesgar la realidad debe su poder expresivo.

Y se comunica con la realidad sin perder la independencia de sus aspiraciones. Es ostensible en estas crónica la función estética que desempeñan a pesar de la inmediatez con que fueron escritas, muy probablemente en la redacción del periódico. Escritura rápida para un referente que cambia en la medida que se escribe. La comunicación con la realidad se establece, pues, en más de un sentido.

La supremacía de la función estética convierte la cosa o el acto en el que se manifiesta en un signo autónomo, desprovisto de conexión unívoca con la realidad a la que alude y con el sujeto del que proviene o al que se dirige (autor y receptor de la obra artística).

( MUKAROVSKI, 236)

A la luz de esta afirmación de Mukarovski se va aclarando la función de la crónica y el registro en el que opera, en contraste con el código periodístico y el relato de ficción. Una vez organizados los hechos en el interior de la crónica, éstos se perciben autónomos de los hechos comprobables en la realidad, son otra cosa. Y la conexión que mantienen con el referente no es unívoca, son otra cosa.

La razón de ser del arte respecto a las demás actividades del hombre viene dada, pues, precisamente por el hecho de que el arte no está orientado hacia ningún objetivo unívoco: desde el punto de vista funcional, su tarea es la de liberar la capacidad de descubrir del hombre de la influencia esquematizante y atadora de la práctica de la vida, hacer tomar consciencia al hombre, una y otra vez, del hecho de que la cantidad de posturas activas que puede adoptar frente a la realidad son tan inagotables como el carácter multifacético de la realidad encubierto por la estancada jerarquía de funciones de orientación única.

(MUKAROVSKI, 237)

La crónica como “realidad inventada”, que diría Rolf Breuer, “construida, en la aparente realidad de las situaciones que se desarrollan en el texto” libera la capacidad del lector de descubrir esa otra faceta de la realidad que los discursos oficiales escamotean y disfrazan. Esa carga de tristeza y desesperanza que Dahbar atribuye al vigilante suicida -y a sus colegas- es apenas uno de los cortes que pueden hacerse al monolito de la realidad. La crónica horada esas orientaciones únicas con muchas posibilidades de lectura y, sobre todo, de escritura. Ya que la crónica parte de la realidad para establecer con ella sus particulares formas de comunicación, en esa adecuación va formulando maneras de escribirla. Como ha dicho Carlos Thiebaut: “esa tarea interdisciplinar de construcción de lenguajes, aunque sea a partir de dañadas piezas preexistentes, puede apuntar a nuevos conceptos con los que reubicar disciplinas, problemas o interrogantes...”

Más que ofrecer una versión definitiva que sustituya y anule a las anteriores, las suministradas por el discurso canónico, la crónica introduce preguntas, arroja luz sobre las oquedades, más para señalar los oscurecimientos que para proponer una verdad paralela y revestida de nueva autoridad. Para ello, este género está siempre enunciándose en “un nuevo lenguaje interdisciplinario, intersticial”, que llama Thiebaut. Por lo apuntado anteriormente, porque se desliza por los intersticios de lo conocido y lo sospechado, de lo nombrado y aquello que permanece aún sin nomenclatura. La crónica está hecha para un día -el día en que circula el periódico- y en esa temporalidad inscribe sus alcances: lo que se vislumbra hoy, lo que en este momento soy capaz de alcanzar con mi mirada y nombrar con una función estética que no rebasa la urgencia.

Estas pocas crónicas de Dahbar aludidas aquí vuelven también a un asunto que recorre todo el género en Venezuela: la pregunta por nuestra identidad. A la gran interrogante nacional el cronista agrega las suyas, siempre tras la pistas de las señales que nos identifican. En Portero de noche , el “protagonista” es un colombiano recién llegado que nada más avencindarse en Caracas consigue un puesto como recepcionista de un hotel de encuentros fugaces: ésa será su perspectiva de la ciudad, una colmena no muy limpia donde los cuerpos sostienen breves coincidencias.

Nada refleja más el carácter transitorio de Caracas que sus hoteles: florecen como hongos salvajes, abrigan todos los placeres sospechados, poseen un sentido nómade de la ubicuidad, y desaparecen sin que ninguna nostalgia recuerde sus intimidades. Se reproducen en las esquinas, en los espacios verdes, en las quintas olvidadas, en los cordones industriales, en calles que guardan secretos y retorcidos amores.

(DAHBAR, 1990, 63)

Desde su puesto de observación el portero irá formándose una idea de la gran ciudad y si alguna vez escribiera a su casa, en un pueblito colombiano, el relato de Caracas sería el de los atracos -varios en dos semanas-, el del machete que lo acompaña para soportar los sobresaltos de las madrugadas, el de la perplejidad de las camareras obligadas, bajo salario, a recoger el reguero del amor de alquiler. En fin, no sabemos de qué habla la escritura del portero de noche, pero la de Dahbar nos muestra la escena de una nación que no termina de constituir el perfil de su identidad. Acaso toda crónica aparezca cruzada por esta duda. Thiebaut propone una respuestas a la interrogante:

Tal vez la intuición escondida tras el intento tenga que ver con la certeza de que venimos careciendo y estamos necesitados de lenguajes definidores de nuestra identidad, de formas de textualidad que permitan enfocar -y no desenfocar- las exigencias del presente, y ello no sólo en términos metafóricos o filosóficos, sino también, y no en pequeño grado, en términos políticos.

(THIEBAUT, 1990, 27)

Quizá esa frase sea la que compendie más exactamente el espíritu de la crónica: una intuición escondida tras un intento. Y que en su urgencia, la crónica esté proponiendo lenguajes definidores de una identidad que ningún otro género termina por ofrecer. Quizá en todas esas páginas que malguardan las hemerotecas residan las textualidades que todo el tiempo han permitido enfocar las exigencias del presente. Este asunto de la verdad atrapada en el fondo de un archivo oficial en franco deterioro sería magnífico tema para una crónica, metáfora de una memoria que no resiste la intemperie.

1991-1992

Octubre 20, 2005

Frente a la mezquita

Por: Newton

Otra vez estoy lanzado en la calle sin ti…

Recordando tu rostro, triste y anodina es mi condición. Birra tras birra, tu lengua fue mi sonrisa, tus labios eran mi razón, tus ojos café fueron mis lentes… ya no puedo pensar en quedarme contigo, pues todo lo que soy te lo llevaste.

Soy una “bolsa” de huesos errabunda e inútil, con la única esperanza de volver a casa…

Clarividemencia

Por: Newton

Sitios van y vienen bajo el influjo de la misma música…

Lo único que siempre cambia es el estar sobre alguno en un momento determinado, sabiendo que no hay forma de planificar nada…

Solo debes tener dinero para el taxi de vuelta…

Octubre 19, 2005

Despedida

Por: Newton

Nunca seré ese hombre de cabellos dorados que corre las olas de tu universo onírico. Solo fui un seudónimo… Hasta siempre.

Octubre 14, 2005

Hipo

Por: Newton

En el bar, solo se pagan con dinero en efectivo, aquellos pensamientos que suelen ser inéditos y proféticos…

Soy Feo

Por: Newton

Un ceño fruncido perennemente es un afecto defectuoso, y en los casos más afortunados… inconcluso

Octubre 12, 2005

Recuerdos tristes de un pasado feliz

Por: Newton

Todo o nada – dicen todos

Claro, nada es efímero – dice ella

Bueno, entonces nada importa – dice él

Pero… dímelo. No me hagas pensar en las cosas porque cada vez que lo deseo, ya tu no estas en ningún lugar…

“Solo quiero estar borracho hasta el amanecer…”

Octubre 11, 2005

Arrechera

Por: Newton

Luna creciente, prosperidad en la miseria…

Es como si el CD estuviese sucio…

Salto y salto de una borrachera a otra…

“Solo quiero concentrarme en este lugar…”

Monolito parlanchín

Por: Newton

Antes del semáforo me abrazaste para luego soltarme en la Av. Mariachi, marcando un límite físico entre el flujo vehicular y nosotros…

Era como si supieras que tu móvil iba a sonar después de la separación en pleno rayado. Caminamos hasta tu casa, y tú reías con esa voz irreal que penetraba en tu oído hasta la puerta de tu no-casa. Reíste un rato mas con aquella voz y pude recordar la veces que reías conmigo durante mis borracheras…

Me he dado cuenta que ni siquiera un beso fugaz puede arreglar algo que esta perdido… y seriamente descontrolado

Octubre 10, 2005

Siempre disponible

Por: Newton

No importa lo malo o despreciable que pueda ser llegar a ser un hombre... Dificilmente, a ellas solo les basta abrir las piernas para ser buenas…

Si se abren y estas al otro lado del portal, lo disfrutas. Pero si estas en el portal, se convierte en una especie de angustia terrenal… Un verdadero desasosiego saber, que en cualquier momento, el caos siempre estara acechando allí…

Por eso, siempre estaremos del lado de quienes lo pierden todo, en todo momento…

La mansión de los altibajos

Por: Newton

Una calle solitaria, una mujer que coquetea a través de su móvil con un “amigo” que apenas recuerda y él… ahí parado haciendo el papel de un hombre desinteresado en las cosas emocionales cuando realmente esta muy arrecho porque se siente como un muñeco hecho de tubos para silenciadores, de esos que utilizan en los talleres mecánicos para publicitarse de una forma chistosa… Ahí, de pie, disimulando su carencia de afecto y su consecuente simulación de seguridad en si mismo…

Se despidió repentinamente de ella y caminó hasta la estación de metro más cercana mascullando nombres y números; fechas y acontecimientos, con la única misión de engañar la noche…

Perdido y sospechosamente mutilado en su espíritu, nunca encontró el rastro hasta casa…

No tenía dinero y estaba irremisiblemente solo…